Albertus-Magnus-Gymnasium Stuttgart

Albertus-Magnus-Gymnasium Stuttgart

Go4Green

Problemidentifikation:

Der Mensch entscheidet sich oft für die beste Option aus einem bestehenden Angebot. Das Auto ist dabei häufig die erste Wahl, da es flexibel, schnell und bequem ist. Viele Menschen sehen aufgrund dieser Vorteile keinen persönlichen Mehrwert in nachhaltigen Verkehrsmitteln. Doch angesichts des Klimawandels und des Ziels, den Green Deal bis 2050 zu erreichen, ist ein Umdenken notwendig. Wir brauchen einen mental shift hin zu umwelt-freundlicheren Alternativen, um unseren CO-2-Ausstoß zu reduzieren und eine nachhaltige Zukunft zu sichern.

Beschreibung der Lösung:

„Können Sie sich vorstellen, für nachhaltige Mobilität belohnt zu werden? Mit Go4Green ist das möglich – zum Beispiel durch einen Gutschein in Ihrem Supermarkt vor Ort! Unsere App belohnt jede Strecke, die Sie mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Warum also das Auto nehmen, wenn Sie für Ihren Beitrag zum Klimaschutz belohnt werden können? Unsere Mission ist es, deutschlandweit nachhaltige Mobilität zu fördern. Gemeinsam schaffen wir eine grünere Zukunft – und Sie profitieren davon.“

Zielgruppe:

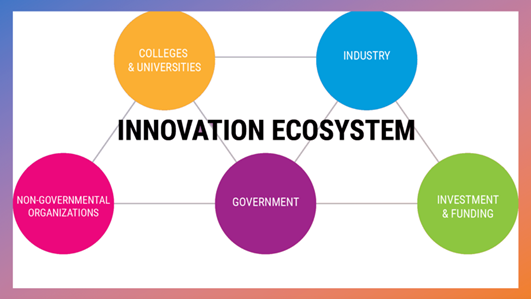

Unsere App richtet sich vor allem an junge Erwachsene und Erwachsene mittleren Alters, denen das Klima stark am Herzen liegt.

Unternehmen, die von unserer App enorm profitieren könnten, sind alle Unternehmen, die mit dem ÖPNV zusammenarbeiten bzw. diesen bereitstellen.

Unter den Ministerien sehen wir das Verkehrs- und das Umweltministerium als Ansprechpartner.

Ziel:

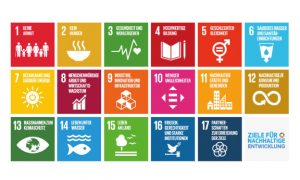

- Wir wollen Anreize schaffen, um Menschen dazu zu motivieren, sich umweltfreundlicher zu bewegen, beispielsweise durch die Nutzung von Fahrrädern und öffentlichem Verkehr.

- Durch die Belohnung nachhaltiger Mobilitätsentscheidungen hilft die App, den individuellen CO₂-Fußabdruck zu senken und insgesamt zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beizutragen.

- Wir möchten das Bewusstsein für umweltfreundliches Verhalten schärfen und Menschen dazu ermutigen, ihre täglichen Entscheidungen im Hinblick auf ihre Umweltwirkung zu reflektieren.

- Mit einem Anreizsystem in Form von Credits motivieren wir die Nutzer langfristig, nachhaltige Mobilitätsgewohnheiten beizubehalten und zu verstärken.

- Durch die Möglichkeit, Credits für nachhaltige Projekte zu spenden, geben wir den Nutzern die Gelegenheit, direkt zur Förderung von Umweltinitiativen beizutragen.

Insgesamt streben wir mit der App an, das Verhalten der Menschen positiv zu beeinflussen und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten.

Wissenschaftliche Basis:

Wir haben eine anonyme und freiwillige Umfrage zum Thema nachhaltige Mobilität an unserer Schule und in unserem Bekanntenkreis durchgeführt. Dabei haben wir die Teilnehmer unter anderem gefragt, wie wichtig ihnen nachhaltige Mobilität ist und ob sie eine App wie unsere nutzen würden. Nachhaltige Mobilität war ca. 78% eher wichtig bis sehr wichtig und mehr als 83% würden unsere App nutzen.

Diese Fragestellung diente als Grundlage für die Idee des Schulteams:

Verkehrswende im Autoland – Wie kann nachhaltige Mobilität gelingen?

von Dr. Anna Straubinger und Tim Kalmey, ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim

Der Verkehrssektor ist für ca. 20% der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich und ist weit davon entfernt seine Klimaziele einzuhalten. Die strengen Regeln der EU für Neuwagen ab 2035 (Stichwort „Verbrenner-Aus“) sowie den Emissionshandel für Verkehr ab 2026 zeigen, dass verschiedene Maßnahmen zur CO2-Emmissionsreduktion ergriffen werden. Allerdings hat der motorisierte Individualverkehr auch vollelektrisch noch zahlreiche negative Externalitäten, wie bspw. Lärm, Feinstaub (PMx), Stau und Flächenversiegelung. Hinzu kommen noch Ineffizienzen, die aus der kostenlosen oder zu günstigen Bereitstellung von Parkraum oder Maßnahmen wie der Pendlerpauschale entstehen.

Die Verkehrsmittel des Umweltverbundes (zu Fuß gehen, Rad fahren, öffentlicher Personenverkehr aber auch Carsharing) stellen nachhaltige Alternativen dar, allerdings entscheiden sich die meisten Leute in den meisten Fällen immer noch dafür das Auto zu nutzen. Aber welche Faktoren führen dazu, dass Haushalte Autos besitzen und nutzen und unter welchen Bedingungen würde sie auf ihr Auto verzichten? Welche Unterschiede sehen wir wenn wir städtische und ländliche Räume vergleichen? Ist die Verkehrswende (also weniger eigenen Autos) auf dem Land überhaupt möglich? Welche Maßnahmen (planerisch und regulatorisch) können Städte und Kommunen ergreifen, um die Abhängigkeit vom Auto zu reduzieren? Könnten holistischere Ansätze wie die „15-Minuten-Stadt“ ein Weg zu nachhaltigerer Mobilität sein. Ihr könnt das Thema sowohl generell beleuchten (Literatur sichten), als auch im Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern einer Kommune Lösungsansätze erarbeiten und überlegen, wie man diese in der Praxis umsetzt. Denkbar wäre auch Umfragen in der Stadt und im näheren Umfeld durchzuführen.

Anna Straubinger studierte Verkehrswirtschaft mit den Schwerpunkten Verkehrspolitik und Raumwirtschaft an der TU Dresden. Von 2017 bis 2022 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im interdisziplinären Luftfahrtforschungsinstituts Bauhaus Luftfahrt tätig. Währenddessen promovierte sie als externe Doktorandin an der VU Amsterdam zum Thema Passagierdrohnen. Aktuell ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Umwelt-und Klimaökonomik des ZEW und beschäftigt sich mit Fragestellungen rund um nachhaltige Mobilität.

Tim Kalmey studierte im Bachelor Philosophy & Economics an der Universität Bayreuth und erwarb seinen Masterabschluss in Development Economics an der Universität Göttingen mit einem Schwerpunkt auf quantitative Methoden und Umweltökonomik. In seiner Masterarbeit untersuchte er die Auswirkungen von Ungleichheit und Umverteilungsmaßnahmen auf die Umwelt insbesondere Biodiversität. Seit März 2023 ist er als Wissenschaftler am ZEW im Forschungsbereich „Umwelt- und Klimaökonomik“ tätig.

Tierquälerei bei der Kissenproduktion, Abgabe von Mikroplastik während jedes Waschgangs, im Kissen enthaltene Milben und Schadstoffe. Das alles hat nichts mit gesundem und erholsamem Schlaf zu tun und daher haben wir unseren SeegrasTräumer entwickelt.

Tierquälerei bei der Kissenproduktion, Abgabe von Mikroplastik während jedes Waschgangs, im Kissen enthaltene Milben und Schadstoffe. Das alles hat nichts mit gesundem und erholsamem Schlaf zu tun und daher haben wir unseren SeegrasTräumer entwickelt.

Immer mehr Jugendliche streben nach dem großen Geld und kommen in Versuchung von Onlineangeboten, die schnellen Reichtum oder Finanzierungen versprechen. Dabei ist es keine Seltenheit mehr, dass junge Erwachsene in eine Schuldenfalle geraten und die Ausmaße ihrer finanziellen Möglichkeiten über- oder unterschätzen.

Immer mehr Jugendliche streben nach dem großen Geld und kommen in Versuchung von Onlineangeboten, die schnellen Reichtum oder Finanzierungen versprechen. Dabei ist es keine Seltenheit mehr, dass junge Erwachsene in eine Schuldenfalle geraten und die Ausmaße ihrer finanziellen Möglichkeiten über- oder unterschätzen.

Wunsch-Situation

Wunsch-Situation

Wissenschaftlicher Hintergrund

Wissenschaftlicher Hintergrund Lösung: Educational Escape Room

Lösung: Educational Escape Room