Responsible Innovation, mehr als nur Nachhaltigkeit: Wie kann Innovation nicht nur wirtschaftliche Ziele verfolgen, sondern zugleich auch soziale und ethische Aspekte berücksichtigen?

Responsible Innovation, mehr als nur Nachhaltigkeit: Wie kann Innovation nicht nur wirtschaftliche Ziele verfolgen, sondern zugleich auch soziale und ethische Aspekte berücksichtigen?

von Maximilian Bauer und Anna Reith, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Innovationen sind entscheidend für die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen, den Fortschritt und die Steigerung des Wohlstands. Jedoch führen Innovationen nicht automatisch zu einem gesellschaftlich wünschenswerten und ethisch akzeptablen Ergebnis. (de Hoop, Pols, und Romijn 2016) Es gibt Bereiche, wie zum Beispiel den medizinischen Bereich oder die Agrarindustrie, in denen Innovationen die gesellschaftlichen Erwartungen nicht erfüllen (von Schomberg 2019).

Viele aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen sind durch hohe Komplexität gekennzeichnet, und die Bewältigung dieser aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen erfordert neue Wege der Innovation. Dies hat zur Entwicklung verschiedener Ansätze geführt, unter denen auch der Ansatz der verantwortungsbewussten Innovation, bekannt als Responsibe Innovation (RI), zu finden ist. (de Hoop, Pols, und Romijn 2016)

Responsible Innovation ist ein transparenter, interaktiver Prozess, in dem gesellschaftliche Akteure und Innovatoren aufeinander eingehen, um die ethische Akzeptanz, die Nachhaltigkeit und die gesellschaftliche Erwünschtheit des Innovationsprozesses und seiner marktfähigen Produkte zu gewährleisten und so eine angemessene Verankerung des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts in unserer Gesellschaft zu ermöglichen (von Schomberg 2013).

Stilgoe, Owen, und Macnaghten (2013) charakterisieren RI anhand eines vierdimensionalen Rahmens, welchen Burget, Bardone, und Pedaste (2017) um die beiden Dimensionen „Fürsorge“ und „Nachhaltigkeit“ erweitert haben:

1. Antizipation:

Antizipation erfordert, dass Organisationen die Auswirkungen von Innovationen systematisch und vorausschauend bewerten. Dabei werden mögliche Konsequenzen im Vorfeld analysiert, um Chancen zu erkennen und potenzielle Risiken zu minimieren. Durch eine frühzeitige Identifikation von Risiken kann auf diese eingegangen und präventive Maßnahmen ergriffen werden, um unerwünschte Folgen zu verhindern.

2. Reflexivität:

Reflexivität beinhaltet eine kontinuierliche Überwachung der Innovation und ihrer Auswirkungen. Es ist wichtig, Input von unterschiedlichen Quellen zu sammeln, Annahmen zu überprüfen und Realitäten zu verfolgen. Auf diese Weise kann der Innovationsprozess kritisch reflektiert werden, um sicherzustellen, dass er den sozialen und ethischen Standards entspricht. Durch eine offene und transparente Kommunikation können etwaige Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden.

3. Einbeziehung:

Die Einbeziehung aller Stakeholder ist ein zentraler Aspekt von RI. Interessengruppen, die von Innovationen betroffen sind oder einen Beitrag leisten können, müssen aktiv in den Innovationsprozess eingebunden werden. Dies schafft eine breite Basis für die Entscheidungsfindung und gewährleistet, dass verschiedene Perspektiven und Bedenken berücksichtigt werden.

4. Reaktionsfähigkeit:

Reaktionsfähigkeit bedeutet, auf neue Erkenntnisse zu reagieren und den Innovationsprozess entsprechend anzupassen. Während der Umsetzung können neue Informationen und Erfahrungen gesammelt werden, die es erlauben, Innovationen kontinuierlich zu verbessern. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind daher wichtige Eigenschaften, um auf unvorhergesehene Entwicklungen angemessen reagieren zu können.

5. Fürsorge:

Fürsorge betont die Berücksichtigung von Mitgefühl in der Innovationspraxis. Dies schließt die Wahrung der Gesundheit, Sicherheit und des Wohlbefindens der Menschen ein, die von Innovationen betroffen sind, sowie den Schutz der Umwelt. Es geht darum, ethische Prinzipien und moralische Verantwortung in den Innovationsprozess zu integrieren und sicherzustellen, dass die Interessen und Bedürfnisse der Betroffenen angemessen berücksichtigt werden.

6. Nachhaltigkeit:

Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Langlebigkeit von Innovationen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Innovationen nicht nur kurzfristige Vorteile bieten, sondern auch langfristig tragfähig sind und keine negativen Auswirkungen auf künftige Generationen haben. Die Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte gewährleistet eine verantwortungsvolle und nachhaltige Innovationspraxis.

Die Motivation für dieses Projekt liegt in der Erkenntnis, dass Innovation nicht nur nachhaltig sein sollte, sondern auch verantwortungsvoll. Verantwortungsvolle Innovation zeichnet sich dadurch aus, dass neben den technischen und wirtschaftlichen Aspekten auch soziale, ethische und ökologische Auswirkungen, die sowohl heute als auch in Zukunft relevant sind, bewertet werden (Burget, Bardone, und Pedaste 2017). RI geht über die reine Nachhaltigkeit hinaus, indem es zusätzlich die Dimensionen der Einbeziehung aller beteiligten Steakholder und der ethischen Fürsorge berücksichtigt.

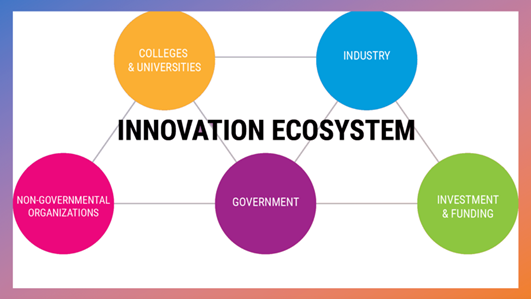

Angesichts der stetig wachsenden Komplexität und globalen Vernetzung von Innovationen ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle relevanten Akteure in den Innovationsprozess integriert werden. Hierbei spielen Innovations-Ökosysteme (Innovation Ecosystems) eine wichtige Rolle, da sie das komplexe Netzwerk aus Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen bilden, die an der Generierung und Verbreitung von Innovationen beteiligt sind. RI ist eng mit Innovation Ecosystems verbunden (Stahl 2022), da es darauf abzielt, alle Stakeholder in den Innovationsprozess einzubeziehen. Durch eine enge Zusammenarbeit und einen regen Austausch innerhalb des Ecosystems können Synergien genutzt und die Verbreitung von verantwortungsbewussten Innovationen gefördert werden. RI ermöglicht es, dass Innovationen nicht isoliert betrachtet werden, sondern in einen breiteren gesellschaftlichen Kontext eingebettet sind.

Das Projekt zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis von Responsible Innovation und seinen sechs Dimensionen zu vermitteln. Die Schüler:innen sollen die Bedeutung von verantwortungsbewusster Innovation verstehen und untersuchen, wie verschiedene Akteure in einem Innovation Ecosystem zusammenwirken können, um nachhaltige und gesellschaftlich relevante Innovationen zu fördern.

Praxisorientiertes Beispiel einer Responsible Innovation:

Ein eindrucksvolles Beispiel für Responsible Innovation ist die Entwicklung eines autonomen öffentlichen Nahverkehrssystems. Bei der Konzeption dieses Systems wurden alle sechs Dimensionen von Responsible Innovation (RI) berücksichtigt.

1. Antizipation: Experten für Verkehr, Stadtplanung und Umweltschutz analysierten mögliche Auswirkungen des autonomen Verkehrs auf die Mobilität der Bevölkerung und die Reduzierung von Emissionen. Dabei wurden auch potenzielle Risiken und Herausforderungen erkannt.<

2. Reflexivität: Während der Implementierung wurden regelmäßig Daten gesammelt, um die Auswirkungen des autonomen Nahverkehrssystems auf den Verkehrsfluss, die Sicherheit und die Zufriedenheit der Nutzer zu überprüfen. Auf Grundlage dieser Informationen wurden kontinuierlich Verbesserungen vorgenommen.

3. Einbeziehung: Die Entwicklung des Systems erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, Verkehrsbetrieben, Bürgervertretern, Umweltschutzorganisationen und Technologieunternehmen. Alle Interessengruppen wurden angehört, um ihre Bedürfnisse und Anliegen zu verstehen und angemessen zu berücksichtigen. Alle Steakholder des Innovation Ecosystems wurden zu jedem Zeitpunkt in den Innovationsprozess einbezogen.

4. Reaktionsfähigkeit: Während des laufenden Betriebs wurden Feedbackschleifen eingerichtet, die es ermöglichten, auf die Bedürfnisse der Bürger schnell zu reagieren. Dies führte zu Anpassungen im Fahrplan, der Streckenführung und der technischen Verbesserung der autonomen Fahrzeuge.

5. Fürsorge: Die Entwickler legten großen Wert auf die Sicherheit der Passagiere und anderer Verkehrsteilnehmer. Um Unfälle zu minimieren, wurden innovative Technologien zur Kollisionsvermeidung integriert und strenge Sicherheitsrichtlinien eingeführt.

6. Nachhaltigkeit: Das autonome Nahverkehrssystem wurde als langfristige Lösung konzipiert, um die Abhängigkeit von privaten Autos zu reduzieren und den CO2-Ausstoß zu verringern. Es wurde darauf geachtet, dass die Technologie und die verwendeten Materialien umweltverträglich sind und die Wartung nachhaltig gestaltet wird.

Die erfolgreiche Einführung dieses autonomen Nahverkehrssystems zeigt, wie Responsible Innovation dazu beitragen kann, eine zukunftsfähige und gesellschaftlich akzeptierte Lösung zu schaffen. Durch die umfassende Berücksichtigung aller relevanten Interessengruppen im Innovations-Ökosystem und die Einbindung von Experten aus verschiedenen Bereichen wurde ein nachhaltiges und verantwortungsvolles Innovationsergebnis erzielt, das nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial und ökologisch vorteilhaft ist.

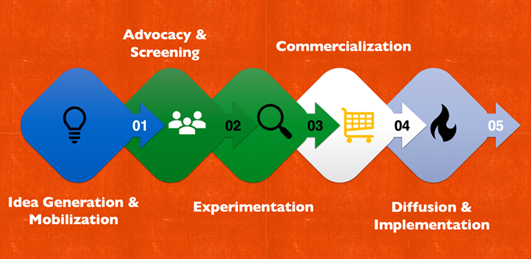

Die 5 Schritte des Innovationsprozesses:

Potenzielle Steakholder in einem Innovation Ecosystem:

Wie können Unternehmen und Forschungseinrichtungen eine effektive und inklusive Einbindung aller relevanten Stakeholder in alle Schritte des Innovationsprozess sicherstellen?

Welche Mechanismen und Strategien können entwickelt werden, um sicherzustellen, dass die Perspektiven und Bedenken aller Interessengruppen zu allen Zeitpunkten des Innovationsprozesses angemessen berücksichtigt werden?

Ziel: Erstellung einer Case Study eines selbst gewählten Beispiels.

Must-Read Literatur

Von Schomberg, René (2019), “Why Responsible Innovation?,” in International Handbook on Responsible Innovation. A global resource, René von Schomberg und Jonathan Hankins, Hrsg. Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar, 12–32.

https://philarchive.org/archive/VONWRI

Weiterführende Literatur

Burget, Mirjam, Emanuele Bardone, und Margus Pedaste (2017), “Definitions and Conceptual Dimensions of Responsible Research and Innovation: A Literature Review,” Science and engineering ethics, 23 (1), 1–19.

De Hoop, Evelien, Auke Pols, und Henny Romijn (2016), “Limits to responsible innovation,” Journal of Responsible Innovation, 3 (2), 110–134.

https://doi.org/10.1080/23299460.2016.1231396

Jarmai, Katharina, Adele Tharani, und Caroline Nwafor (2020), “Responsible Innovation in Business,” in Responsible Innovation. Business Opportunities and Strategies for Implementation. Springer eBook Collection, Katharina Jarmai, Hrsg. Dordrecht: Springer Netherlands; Imprint Springer, 7–17.

https://www.researchgate.net/publication/337742005_Responsible_Innovation_in_Business

Stahl, Bernd C. (2022), “Responsible innovation ecosystems: Ethical implications of the application of the ecosystem concept to artificial intelligence,” International Journal of Information Management, 62, 102441.

https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102441

Stilgoe, Jack, Richard Owen, und Phil Macnaghten (2013), “Developing a framework for responsible innovation,” Research Policy, 42 (9), 1568–1580.

https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.05.008

von Schomberg, René (2013), “A Vision of Responsible Research and Innovation,” in Responsible innovation. Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society, Richard Owen, John Bessant und Maggy Heintz, Hrsg. Chichester: Wiley, 51–74.

Das Thema wird betreut von

Maximilian Bauer

Maximilian Bauer ist Doktorand am Lehrstuhl für Innovation and Creativity und MBA Program Manager an der WFI – Ingolstadt School of Management an der Katholischen Universität Eichstätt Ingolstadt (KU). Er hat einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Internationales Management und einen Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marktorientierte Unternehmensführung von der WFI. Während seines Bachelorstudiums studierte er im Ausland an der Pontificia Universidad Javeriana in Cali, Kolumbien, und während seines Masterstudiums war er Teil des MBA-Programms an der University of California in Davis.

Sein Forschungsziel ist die Entwicklung managementrelevanter Theorien und Empfehlungen in den Bereichen Innovations- und Wachstumsstrategien, digitale Transformation und Well-Being. Seine Expertise liegt in den Bereichen Open Innovation und Innovationsstrategien in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Anna Reith

Anna Reith ist Doktorandin am Lehrstuhl für Innovation and Creativity an der WFI – Ingolstadt School of Management an der Katholischen Universität Eichstätt Ingolstadt (KU). Sie hat einen Bachelorabschluss in International Management von der FOM und einen Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marktorientierte Unternehmensführung von der WFI.

Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Innovationstrategien, Open Innovation, Sustainable Innovation und Innovation and Digitalisierung.

Prof. Dr. Michael Weyland ist Leiter des iföb – Instituts für Ökonomische Bildung und Professor für Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Wirtschaftsdidaktik, Verhaltensökonomik und Pädagogische Professionalisierung.

Prof. Dr. Michael Weyland ist Leiter des iföb – Instituts für Ökonomische Bildung und Professor für Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Wirtschaftsdidaktik, Verhaltensökonomik und Pädagogische Professionalisierung.

Jan Kemper ist Wissenschaftler im ZEW-Forschungsbereich „

Jan Kemper ist Wissenschaftler im ZEW-Forschungsbereich „