Albertus-Magnus-Gymnasium Stuttgart

Albertus-Magnus-Gymnasium Stuttgart

Wildcard-Team

Groß hilft Klein – Miteinander gegen Chancenungerechtigkeiten

Das Problem:

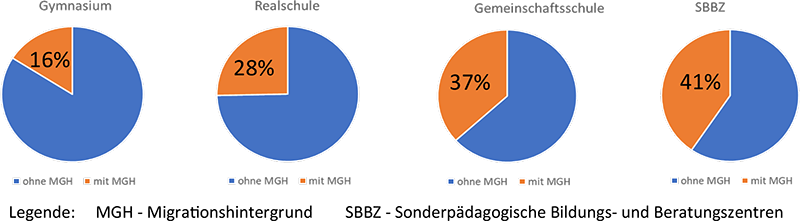

- Grundschüler:innen mit Migratonshintergrund haben oft nur schlechte Deutschkenntnisse.

- Deshalb wechseln sie nach der Grundschule größtenteils auf eine weiterführende Schule mit einem niedrigeren Bildungsabschluss, z.B. Gemeinschaftsschulen oder SBBZ (Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren). 1

- Hinzu kommt, dass sie auch nur geringe Mo4va4on besitzen, auf ein Gymnasium oder eine Realschule zu gehen, da sie keine akademisch gebildeten Vorbilder und Unterstützer haben und weil ihre Eltern nicht mit dem deutschen Bildungssystem vertraut sind.

Unsere Lösung:

- Nachmittagsbetreuung mit alltäglichem Umgang (Brett- oder Kartenspiele, Fußball etc.) für Grundschüler:innen mit schlechten Deutschkenntnissen ab der 3. Klasse

- Vermittlung der Schüler:innen über Partnerschulen

- Betreuung durch Schüler:innen ab der 9. Klasse

Unsere Ziele:

- Kinder und Jugendliche kommen ins Gespräch -> Deutsch der betroffenen Grundschüler:innen wird verbessert

- Ältere Schüler:innen wirken als Vorbilder

- Ältere Schüler:innen übernehmen Rolle der„Buddys“ -> Förderung der Sozialkompetenz und des Verantwortungsbewusstseins

1 https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Statistische_Berichte/323121001.pdf Auswertung: Noelle Niggemeier

Thema:

Das Projekt für mehr Chancengerechtigkeit: Wider die Diskriminierung im Bildungsbereich

von JProf. Dr. Ekkehard Köhler, Zentrum für ökonomische Bildung in Siegen (ZöBiS) und Dr. Daniel Nientiedt, Walter Eucken Institut

Die Frage, wie das das Bildungswesen in Deutschland weiterzuentwickeln ist, um dessen internationale Wettbewerbsfähigkeit und diskriminierungsfreien Zugang zu verbessern, stellt ein qualitatives und quantitatives Problem dar, das einer theoriebasierten empirischen Analyse bedarf, um lösbar gemacht zu werden. Dazu bedarf es Nachwuchswissenschaftler:innen, die in der Lage sind, kausale Wirkungszusammenhänge feldexperimentell im Bildungswesen zu untersuchen. Auf diese Weise kann eine extern valide Forschung auf diesem Gebiet gewährleistet werden.

Diskriminierung hat erhebliche gesellschaftliche und individuelle Folgen für den Bildungserfolg und die Aussicht darauf, ein selbst bestimmten Leben in einer Leistungsgesellschaft führen zu können. Mittelbar ist mit einem abnehmenden Schulinteresse zu rechnen. Gelingt es nicht offene und chancengleiche Strukturen zu verbessern, kann dies die soziale Integration erschweren. Mitunter ist mit psychischen und anderen gesundheitlichen Effekten zu rechnen. Die Reproduktion von sozialer Ungleichheit wird damit begünstigt.

Wie können wir sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler an Schulstufenübergängen nicht aufgrund Ihrer unterschiedlichen Hintergründe diskriminiert werden? Findet hier überhaupt Diskriminierung statt? Was ist die Evidenzlage aus der Wissenschaft? Wie kann man Verfahren gestalten, die chancengerechter sind? Dieses Projekt fragt nach Verbesserungsmöglichkeiten, wie der Zugang zu gerechten Bildungschancen verbessert werden kann.

Dr. Daniel Nientiedt ist promovierter Volkswirt und Forschungsgruppenleiter am Walter Eucken Institut Freiburg. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der Neuen Politischen Ökonomie und Ordnungsökonomik sowie der Geschichte des ökonomischen Denkens.

Dr. Lisa Hoffmann arbeitet am GIGA Institut für Afrika-Studien in Hamburg. Sie hat zum Thema „Sozialer Zusammenhalt in Subsahara-Afrika“ promoviert und im Rahmen der Promotion Feldforschung in Ghana, Kenia, Liberia und Tansania durchgeführt. Momentan beschäftigt sie sich mit der Rolle von Religion für Frieden, Konflikt und Entwicklung.

Dr. Lisa Hoffmann arbeitet am GIGA Institut für Afrika-Studien in Hamburg. Sie hat zum Thema „Sozialer Zusammenhalt in Subsahara-Afrika“ promoviert und im Rahmen der Promotion Feldforschung in Ghana, Kenia, Liberia und Tansania durchgeführt. Momentan beschäftigt sie sich mit der Rolle von Religion für Frieden, Konflikt und Entwicklung.

Immer mehr Jugendliche streben nach dem großen Geld und kommen in Versuchung von Onlineangeboten, die schnellen Reichtum oder Finanzierungen versprechen. Dabei ist es keine Seltenheit mehr, dass junge Erwachsene in eine Schuldenfalle geraten und die Ausmaße ihrer finanziellen Möglichkeiten über- oder unterschätzen.

Immer mehr Jugendliche streben nach dem großen Geld und kommen in Versuchung von Onlineangeboten, die schnellen Reichtum oder Finanzierungen versprechen. Dabei ist es keine Seltenheit mehr, dass junge Erwachsene in eine Schuldenfalle geraten und die Ausmaße ihrer finanziellen Möglichkeiten über- oder unterschätzen.

Status Quo der Finanzbildung in Deutschland:

Status Quo der Finanzbildung in Deutschland: