High School of Math Science and Engineering at City College New York

High School of Math Science and Engineering at City College New York

US-Schule

Die Streifen, Zeit zum Eingreifen

Ziel ist es, Jugendliche für die Gefahren von übermäßigem Alkoholkonsum zu sensibilisieren. Dazu sollen Teststreifen genutzt werden, die anhand eines Enzyms im Schweiß den Alkoholgehalt im Körper feststellen und ab einer bestimmten Höhe sofort anzeigen. Die Streifen sollen durch gesetzliche Vorgaben an Getränkebehältnissen angebracht werden und als Frühwarnsystem fungieren, um die Anzahl von Krankenhauseinlieferungen aufgrund von Alkoholkonsum zu senken.

Thema:

Alkohol im Jugendalter: Freies Trinken oder absolutes Verbot? Bestehende Maßnahmen neu überdenken!?

von Fabian Dehos, RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

In Deutschland belaufen sich die geschätzten jährlichen Kosten des Alkoholkonsums auf ungefähr 57 Milliarden Euro im Jahr (DHS). Davon entfallen ungefähr 17 Milliarden Euro auf direkte Kosten für das Gesundheitssystem und ca. 40 Milliarden Euro auf indirekte Kosten (z.B. durch Produktionsausfall, Arbeitslosigkeit, Frühverrentung und vorzeitigen Tod). Kosten, die von der ganzen Gesellschaft getragen werden und oft mit tragischen Einzelschicksalen einhergehen.

Fast nirgendwo auf der Welt wird so viel getrunken wie in Deutschland. Nach Angaben der WHO (2010) lag der durchschnittliche jährliche Konsum in Deutschland bei 12.6 Litern Reinalkohol pro Kopf. Das ist mehr als doppelt so viel wie der weltweite Durchschnitt von 6.2 Litern und immer noch deutlich über dem US-Konsumlevel von 9.4 Litern.

Für Jugendliche ist die weltweite Datenlage etwas schlechter: Doch auch hier zeigt sich, dass Deutschland eine Spitzenposition einnimmt. Während in den USA etwa 50% der 15-Jährigen innerhalb der letzten 12 Monate Alkohol getrunken haben, sind es in Deutschland fast 90% (WHO, 2011).

Günstige Preise, eine breite Verfügbarkeit und leicht zu umgehende Kontrollen sorgen dafür, dass Jugendliche in Deutschland ungehindert Alkohol trinken können.

Da sich in der Jugendzeit jedoch viele Verhaltensmuster herausbilden, die sich bis ins Erwachsenenalter fortsetzen, ist eine frühe Gewöhnung an Alkohol problematisch. Außerdem entwickelt sich das jugendliche Gehirn noch bis ins junge Erwachsenenalter und ist in dieser Zeit besonders anfällig.

Um den Alkoholkonsum von Teenagern zu reduzieren, gibt es in Deutschland eine Reihe von Maßnahmen, wie zum Beispiel das Zugangsalter zu Wein und Bier ab 16 Jahren (siehe JuSchG, § 9). Diese Altersgrenze zeigt auch eine gewisse Effektivität (siehe Dehos, 2022) den Alkoholkonsum jüngerer Jugendlicher zu reduzieren; aber eben nur für einen kleinen Teil. Die Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland trinkt schon in jungen Jahren zu viel.

Da jugendlicher Alkoholkonsum problematisch ist und Teenager in Deutschland im weltweiten Vergleich überdurchschnittlich viel trinken, stellt sich die Frage, ob existierende Maßnahmen und Regulierungen überhaupt sinnvoll sind, ob sie über- und umgedacht werden müssen oder ob es alternative Lösungswege für einen risikoarmen Umgang mit Alkohol gibt.

So hat sich der Drogenbeauftragte der Bundesregierung erst jüngst für eine Erhöhung der Altersgrenze ausgesprochen. Auch im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition ist ein Teilabschnitt zur Drogenpolitik zu finden, der insbesondere auf einen bessern Schutz von Jugendlichen abzielt. Die Politik hat somit die Notwendigkeit erkannt, dass es Handlungsbedarf gibt.

Da unter Jugendlichen eine Attraktivität des Verbotenen herrscht, sind strengere Regeln oder eine Prohibition von Alkohol nicht unbedingt zielführend. Es bedarf kreativer Lösungskonzepte, in deren Ausarbeitung gerade die eingebunden werden müssen, die es betrifft, nämlich Teenager in Deutschland.

Ziel dieses YES!- Beitrages sollte es somit sein, neue überzeugende Vorschläge, Konzepte, oder Nudges auszuarbeiten, die zu einer nachhaltigen Reduktion des jugendlichen Alkoholkonsums in Deutschland beitragen.

Foto: RWI

Seit 2017 arbeitet Dr. Fabian Dehos als Wissenschaftler am RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, dem er zuvor bereits als wissenschaftliche Hilfskraft angehörte.

Zuvor studierte er Volkswirtschaftslehre an der Universität Konstanz (B.Sc. 2012) sowie am Tecnológico de Monterrey (Mexiko). Von 2012 bis 2013 absolvierte er ein Masterstudium in Economics am University College London (Großbritannien). Im Rahmen seines Promotionsstudiums besuchte er von Sep. bis Dez. 2018 die University of California, Santa Cruz. Im Februar 2021 wurde er an der Ruhr-Universität Bochum promoviert.

Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Arbeitsmarkt-, Gesundheits- und Migrationsökonomie mit besonderem Fokus auf Politikevaluierungen.

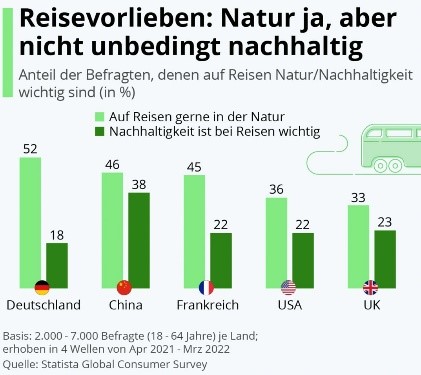

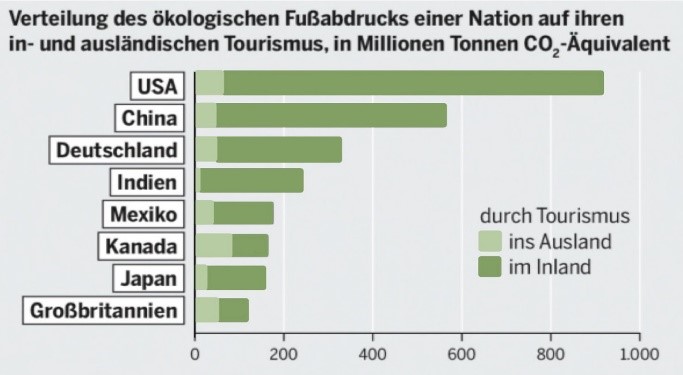

So ist es momentan: Nachhaltigkeit in der Tourismusbranche und somit im Urlaub jedes Einzelnen ist noch nicht genügend ausgeprägt, wie sich durch Umfrage und Recherche ergeben hat. Vor allem SchülerInnen haben ein geringes Bewusstsein und Verständnis über nachhaltiges Reisen.

So ist es momentan: Nachhaltigkeit in der Tourismusbranche und somit im Urlaub jedes Einzelnen ist noch nicht genügend ausgeprägt, wie sich durch Umfrage und Recherche ergeben hat. Vor allem SchülerInnen haben ein geringes Bewusstsein und Verständnis über nachhaltiges Reisen. Verschiedene Klassen der Stufen 6-8 treten in einem Wettbewerb an, um die Planung und Durchführung der eigenen Klassenreise möglichst umweltfreundlich zu gestalten, ohne dass der Spaß der Klassenreise zu kurz kommt. Ziel ist es durch das eigenständige Erkennen von Problemen Wege zu finden, diese zu lösen. Für die Planung der Klassenreise stellen wir Lernmaterial wie Infomaterial, Quizze zur Verfügung, welche durch den Prozess leiten. Während der Reise dokumentieren die Klassen ihre ökologisch nachhaltige Fahrt (z.B. Reisetagebuch, Fotos), Anreise, Aktivitäten, Unterkunft und vieles mehr. Nach der Klassenfahrt bewerten wir als Jury die Klimafreundlichkeit der jeweiligen Klassenfahrt und küren die Sieger.

Verschiedene Klassen der Stufen 6-8 treten in einem Wettbewerb an, um die Planung und Durchführung der eigenen Klassenreise möglichst umweltfreundlich zu gestalten, ohne dass der Spaß der Klassenreise zu kurz kommt. Ziel ist es durch das eigenständige Erkennen von Problemen Wege zu finden, diese zu lösen. Für die Planung der Klassenreise stellen wir Lernmaterial wie Infomaterial, Quizze zur Verfügung, welche durch den Prozess leiten. Während der Reise dokumentieren die Klassen ihre ökologisch nachhaltige Fahrt (z.B. Reisetagebuch, Fotos), Anreise, Aktivitäten, Unterkunft und vieles mehr. Nach der Klassenfahrt bewerten wir als Jury die Klimafreundlichkeit der jeweiligen Klassenfahrt und küren die Sieger.

Wunsch-Situation

Wunsch-Situation

Wissenschaftlicher Hintergrund

Wissenschaftlicher Hintergrund Lösung: Educational Escape Room

Lösung: Educational Escape Room