Wie kann eine Ausbildung in der Pflege attraktiver werden? (2024)

Wie kann eine Ausbildung in der Pflege attraktiver werden?

von Dr. Monika Senghaas, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB)

Die Zahl der Beschäftigten in der Alten- und Krankenpflege ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Und auch wenn in den Medien und in der öffentlichen Debatte manchmal ein anderes Bild gezeichnet wird: Bislang sind die allermeisten Pflegekräfte in ihrem Beruf geblieben, statt sich eine andere Arbeit zu suchen. Noch schneller als die Zahl der Beschäftigten ist allerdings der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und bei ambulanten Pflegediensten gestiegen. Bundesweit herrscht in fast allen Bereichen ein Mangel an Pflegefachkräften. Dass offene Stellen nicht oder erst nach längerer Zeit besetzt werden können, gehört in vielen Einrichtungen zum Alltag.

Für die Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und bei ambulanten Pflegediensten bedeutet der Personalmangel eine zusätzliche Belastung. Sie leiden bei der Arbeit unter Zeitdruck und müssen häufiger als sonst nachts oder am Wochenende arbeiten oder kurzfristig einspringen. So verstärkt der Personalmangel die ohnehin starke Belastung in Pflegeberufen. Eine Arbeit in der Pflege erscheint vielen nicht attraktiv. Doch gerade jetzt ist es wichtig, dass Menschen eine Ausbildung in Pflegeberufen absolvieren. Nur auf diese Weise lässt sich die Personalsituation in der Pflege verbessern.

- Was hält junge Menschen von einer Ausbildung im Pflegeberuf ab und wie können diese Hindernisse überwunden werden?

- Wie können Quereinsteiger – also Menschen, die zuvor einen anderen Beruf ausgeübt haben – zu einem Einstieg in die Pflege motiviert werden?

- Was sind attraktive Angebote, um Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungen in der Pflege zu finden?

- Wie können Ausbildungsbedingungen verbessert und Abbrüche von Ausbildungen in der Pflege verhindert werden?

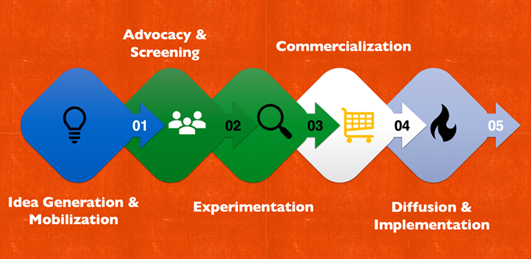

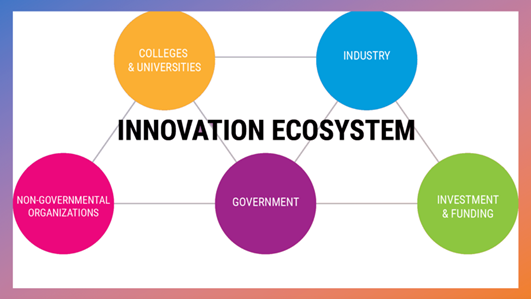

Diesen und ähnlichen Fragen kann ein YES!-Projekt nachgehen

Must-Read Literatur

Fuchs, M.; Sujata, U.; Weyh, A. (2022) Struktur und Dynamik der Beschäftigung in Pflegeberufen. In: BKK Gesundheitsreport 2022. Pflegefall Pflege? Hrsg. von F. Knieps und H Pfaff, S. 228-236. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. https://www.bkk-dachverband.de/publikationen/bkk-gesundheitsreport/bkk-gesundheitsreport-2022

Weiterführende Literatur

Carstensen, J.; Seibert, H.; Wiethölter, D. (2022): Entgelte von Pflegekräften 2021. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Aktuelle Daten und Indikatoren. https://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Entgelte_von_Pflegekraeften_2021.pdf

Ebbinghaus, Margit (2022): Pflege? Damit kann ich mit (nicht) sehen lassen … Zum Image von Pflegeberufen und seiner Bedeutung für die Berufswahl Jugendlicher. Forschungs- und Arbeitsergebnisse aus dem Bundesinstitut für Berufsbildung, 1/2022. https://www.bibb.de/dienst/publikationen/de/17936

Schmucker, R. (2020): Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen. In: K. Jacobs; A. Kuhlmey; S. Greß; J. Klauber; A. Schwinger (Hrsg.), Pflege-Report 2019, Berlin/Heidelberg: Springer, 49-60. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-58935-9

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023): Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt – Arbeitsmarktsituation im Pflegebereich, Nürnberg. https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Berufe/Generische-Publikationen/Altenpflege.pdf?\_\_blob=publicationFile&v=7

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (2022): Ausbildungsreport Pflegeberufe 2021. https://gesundheit-soziales-bildung.verdi.de/themen/reform-der-pflegeausbildung/++co++be127818-4a1a-11ed-8d35-001a4a160111

Video: „Wie hart trifft uns die Pflegekrise?“ https://www.youtube.com/watch?v=qc0UkvcqjhY

Das Thema wird betreut von

Monika Senghaas

Dr. Monika Senghaas ist Sozialwissenschaftlerin und promovierte an der Universität Leipzig. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am IAB. Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich der Sozialpolitikforschung. Aktuell beschäftigt sie sich insbesondere mit der Umsetzung von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in der öffentlichen Arbeitsverwaltung und Gerechtigkeitsvorstellungen im Zusammenhang mit Sozialpolitik.

Dr. Eirdosh ist Educational Innovation Coordinator an der Abteilung für vergleichende Kulturpsychologie am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Er beschäftigt sich damit, welche Bedeutung wissenschaftliche Erkenntnisse zu menschlichem Verhalten und menschlicher Evolution auf Schule und Bildung im 21. Jahrhundert haben.

Dr. Eirdosh ist Educational Innovation Coordinator an der Abteilung für vergleichende Kulturpsychologie am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Er beschäftigt sich damit, welche Bedeutung wissenschaftliche Erkenntnisse zu menschlichem Verhalten und menschlicher Evolution auf Schule und Bildung im 21. Jahrhundert haben. Dr. Susan Hanisch ist Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Leipzig. In ihrer Forschung und Bildungsarbeit befasst sie sich mit Bildung für nachhaltige Entwicklung und partizipativer Schulentwicklung, und welche Rolle wissenschaftliche Erkenntnisse über menschliches Verhalten und menschliche Evolution dabei spielen können.

Dr. Susan Hanisch ist Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Leipzig. In ihrer Forschung und Bildungsarbeit befasst sie sich mit Bildung für nachhaltige Entwicklung und partizipativer Schulentwicklung, und welche Rolle wissenschaftliche Erkenntnisse über menschliches Verhalten und menschliche Evolution dabei spielen können.

Tanja Stitteneder ist seit März 2018 als Fachreferentin am ifo Zentrum für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung tätig. Sie beschäftigt sich mit Themen rund um Migration, Bildung, Institutionen und soziale Innovation.

Tanja Stitteneder ist seit März 2018 als Fachreferentin am ifo Zentrum für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung tätig. Sie beschäftigt sich mit Themen rund um Migration, Bildung, Institutionen und soziale Innovation. Clara Albrecht arbeitet als Fachreferentin am ifo Institut im Zentrum für internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Integration und Arbeitsmarkt sowie gender economics.

Clara Albrecht arbeitet als Fachreferentin am ifo Institut im Zentrum für internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Integration und Arbeitsmarkt sowie gender economics.